Джованни ди Биччи

Козимо Старый: часть 1

Козимо Старый: часть 2

Козимо Старый: часть 3

Пьеро Подагрик

Лоренцо Великолепный: часть 1

Лоренцо Великолепный: часть 2. Заговор Пацци (начало)

Лоренцо Великолепный: часть 2. Заговор Пацци (продолжение)

Лоренцо Великолепный: часть 3. Игра ва-банк

Лоренцо Великолепный: часть 4. The best

Лоренцо Великолепный: часть 5. Микеланджело, Савонарола и звезда над Карреджи

Пьеро Невезучий

Джованни Медичи (Лев X): часть 1

Джованни Медичи (Лев X): часть 2

Джулио Медичи (Климент VII)

Алессандро Медичи: часть 1

Алессандро Медичи: часть 2

Козимо Первый

Франческо Первый

А теперь мы снова возвращаемся к бывшему кардиналу Фердинандо. Травило ли его экс-высокопреосвященство своего старшего братца или нет – повторюсь, науке неизвестно. Зато науке прекрасно известно, что из этого высокопреосвященства внезапно получился очень хороший и толковый светский правитель. Так что Франческо откинулся не зря Флоренции с новым герцогом очень повезло.

Фердинандо-кардинал (мастерская Аллори):

Фердинандо-герцог (Шипьоне Пульцоне):

В отличие от старшего сиблинга, который кроме любовницы и эзотерических штудий ничем не занимался и заниматься не хотел, Фердинандо был человеком дела. Более того, он оказался точной копией своего папеньки, Козимо Первого, который, как мы помним, тоже был очень толковый правитель. В сущности, всю свою жизнь Фердинандо продолжал папенькины проекты, временно заглохшие при правлении его старшего братца.

Первым делом бывший кардинал проапгрейдил гавань, построенную папенькой в Ливорно. Для того чтобы технический прогресс шел быстрее, Фердинандо продублировал папенькин эдикт о веротерпимости, в результате чего в Тоскану снова хлынули беглые испанские евреи, беглые французские гугеноты и прочие еретики всех мастей. На их еретические вольнодумствования Фердинандо было плевать (в конце концов, кардиналом он был по профессии, а не по душевному призванию), зато он хорошо знал, что среди этих богомерзких иноземцев очень много хороших технических специалистов.

В итоге недобитые на родине специалисты нашли себе в Тоскане новую родину и новую работу, и для Тосканы это было хорошо, и хорошо весьма (с).

С помощью тех же специалистов Фердинандо возродил старую затею Козимо – ирригационные работы по осушению болот (коих в Тоскане все еще оставалось до хрена), ну и заодно прокопал между Флоренцией и Пизой канал, куда пустил часть потока Арно. Канал здорово облегчил торговую логистику между двумя главными городами Тосканы и вообще оказался очень полезной транспортной штукой.

Еще Фердинандо – и это едва ли не последний случай в роду Медичи – оказался весьма талантливым банкиром. В этом патентованном аристократе (напомню: он был уже третим на герцогском престоле, да и мама у него была не хрен собачий, а благороднейшая испанская дама) вдруг взыграли гены мудрого плебея Джованни ди Биччи, и банк Медичи, сильно потрепанный финансовыми неурядицами в правление Франческо, снова воспрянул духом и обзавелся филиалами во всех крупнейших городах Европы.

Однако помимо народного хозяйства и финансов бывший кардинал временами думал и о душе. Впрочем, как истинный просвещенный Медичи, Фердинандо выпендрился и здесь: вместо того, чтобы, как все нормальные люди, заказывать пачками мессы для спасения этой самой души, он, еще живя в Риме, распорядился создать типографию, которая печатала Слово Божие… на арабском. Почему именно на арабском – ну, во-первых, потому что просвещать Словом Божиим темных бусурман, простите за плохой каламбур, сам Бог велел. А во-вторых, это просто прикольно.

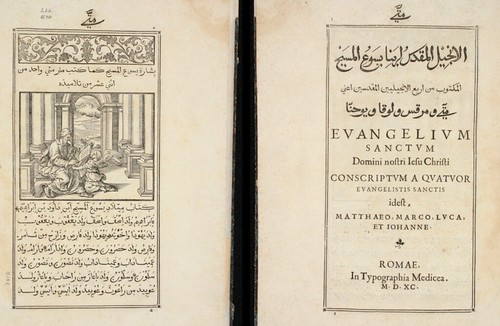

Чтобы процесс шел еще прикольнее, Восточная типография Медичи (она же Typographia Medicea – именно под таким названием это заведение вошло в историю мирового книгопечатания) разработала под руководством специально приглашенного французского специалиста Робера Гранжона очень красивый арабский шрифт. Вот он:

Священное Евангелие Господа нашего Иисуса Христа (1590-1591) (картинка отсюда):

Еще эта замечательная типография печатала книжки и на других ближневосточных языках, причем не только религиозную литературу, но и вполне научную – например, географическую энциклопедию «Нузхат аль-муштак фи-хтирак аль-афак» («Отрада страстно желающего пересечь мир») двенадцативечного арабского географа Мухаммада Аль-Идриси.

Маленький оффтоп: с этим Аль-Идриси (в бронзовом мини-исполнении) мы весной этого года в Ужгороде кофе пили. Там вообще много прелестных мини-скульптур, а поскольку исторически считается, что впервые Ужгород был упомянут именно в «Нузхате», то ужгородские скульпторы расщедрились помянуть и Аль-Идриси. Вон он, на столике в одном из кафе на улице Корятовича стоит:

читать дальше

Вспомнили о душе – вспомним же и о другой важнейшей герцогской скрепе: о семье. Напомню, после смерти старшего брата Фердинандо, как единственный наследник, недолго задержался в кардиналах. В 1589 году папа римский разрешил ему снять кардинальскую шапку (что, в общем-то, было проще простого: как и многие его родичи, Фердинандо был читером кардиналом-мирянином), и после этого новоиспеченный герцог немедленно вступил в законный брак – с Кристиной Лотарингской, любимой внучкой Екатерины Медичи.

Кристина приходилась Фердинандо четвероюродной племянницей (это по женской линии – если считать по мужской, то там родство такое, что никаких «юродных» не хватит), была девицей весьма богобоязненной и строгих правил, но при этом добродушной и совсем не глупой. Забегая вперед, скажу, что своего мужа она переживет аж на целых двадцать восемь лет, положив начало такому знаменательному тосканскому явлению, как «регентша Медичи»: после нее в семействе будет еще несколько таких вдов-долгожительниц – таких же религиозных, но, увы, далеко не настолько добрых и неглупых, и это в конечном итоге аукнется Тоскане не самым лучшим образом.

Однако вернемся в 1589 год. Жених и невеста друг другу понравились и, обвенчавшись, стали жить в мире и согласии, уже в следующем году явив миру наследника тосканского престола – будущего Козимо II. Потом они, все так же пребывая в мире и согласии, наплодят еще восемь детишек, из которых до взрослого возраста доживет семеро: Элеонора, Катерина, Франческо, Карло, Лоренцо, Мария Маддалена и Клаудия. (Отметим, до чего дошел медицинский прогресс: всего сто с лишним лет назад из двенадцати детей Лоренцо Великолепного до совершеннолетия дожило только шестеро – а уж казалось бы, самый просвещенный и продвинутый в научном отношении двор Европы…).

Тем не менее, плодя собственных детишек, Фердинандо не забывал, что у него есть еще и племянники. Точнее, племянницы – законные дочки покойного герцога Франческо (с незаконным сыном умершего брата Фердинандо, как мы помним, обошелся как сволочь).

Законных племянниц на момент воцарения у Фердинандо было две: уже взрослая Элеонора, выданная замуж в Мантую – за тамошнего герцога Винченцо Гонзаго, и двенадцатилетняя Мария. Двенадцать лет – это, конечно, еще не брачный возраст даже по тогдашним временам, но время приглядываться в поисках подходящего жениха уже неумолимо подступало.

Мария Медичи в детстве (неизвестный художник):

В этом смысле Фердинандо честно делал для племянницы все, что мог. Сначала он вел на этот счет переговоры с вдовым герцогом Пармы Алессандро Фарнезе, но с Алессандро что-то не срослось. Затем начали рассматривать кандидатуру португальского герцога Брагансы, но Браганса Фердинандо не понравился: мелковато герцогство, да и Португалия, несмотря все на свои колониальные успехи, с европейской точки зрения все еще жопа мира.

Потом на сцену внезапно выползли испанские Габсбурги и начали предлагать кандидатуру кого-нибудь из своих австрийских родичей-принцев. Фердинандо с уже подросшей Марией дружно возликовали: женишок императорских кровей – что может быть лучше! Однако из этого тоже ничего не вышло: поманив Медичи интересным предложением, Габсбурги, в лучших своих традициях, начали тянуть резину: ой, мы еще не решили, какой принц вам лучше подойдет, надо подождать, надо подумать, такие вещи ведь с кондачка не решаются…

Резина тянулась несколько лет, пока Фердинандо не убедился, что Мадрид и Вена нагло водят его за нос, чтобы выиграть время и не дать ему выдать Марию замуж за кого-нибудь габсбургонеугодного. Тем временем невеста становилась все старше и зрелее, а вопрос о ее замужестве – все более острым. Добрая тетушка Кристина попыталась было утешить племянницу, подсунув кандидатуру ее, Кристины, брата – Франсуа Лотарингского. Но тут уж взбунтовалась сама Мария – не для того ее роза с приданым аж в 600 тысяч флоринов цвела, чтобы брачеваться с каким-то там лотарингским герцогом, пусть даже он и внук французского короля!

Фердинандо схватился за голову. Племянницу свою он очень любил и всегда о ней заботился (не только в матримониальном плане), но тут уж, по его мнению, девочка явно перегнула палку. Надо сказать, девочке к тому времени стукнуло уже двадцать четыре годика – возраст не то чтобы совсем критический, но часики уже тикали. Впрочем, с виду Мария в то время была весьма авантажна: высокая, симпатичная девица «в теле» – самое то, что надо, согласно вкусу эпохи. Образование она, по обычаю всех Медичи, получила очень хорошее и в детстве даже неплохо успевала в математике (!) – хотя при этом особым умом не блистала (справедливости ради скажем, что как раз этого от нее никто и не требовал). Ну и рекордное, по европейским меркам, приданое, которое, не скупясь, готов был дать за ней дядюшка, естественно, тоже было немалым бонусом.

Так что, как видим, у Марии были основания ценить себя на брачном рынке весьма высоко. И, как показало будущее, она не прогадала: вскоре на горизонте появился еще один жених – Генрих IV Бурбон, король Франции собственной персоной!

Жених (работы Франса Пурбуса-младшего):

Правда, у жениха имелся небольшой недостаток: он был женат. Его жену мы все прекрасно знаем (не в последнюю очередь, благодаря Дюма) – это была дочь Екатерины Медичи Маргарита Валуа, она же «королева Марго» (хотя как раз Марго ее никто при жизни, кроме ее старшего брата Карла IX, никогда не называл).

Впрочем, наличие жены вести брачные переговоры никак не мешало. Во-первых, супружеской жизнью Генрих с Маргаритой уже триста лет как не жили, тусуясь порознь по различным уголкам Франции (а долгое время – еще и по различным политическим лагерям). Во-вторых, Маргарите к тому времени стукнуло уже за сороковник, и она была бездетна. По этому поводу Генрих планировал с ней развестись, и Маргарита была даже, вроде, и не против – при условии хорошей материальной компенсации, конечно. Единственное, что ее останавливало, – это то, что после развода Генрих как пить дать женится на своей любовнице Габриэль д`Эстре, а уступать свое место какой-то там незнатной потаскухе гордая дщерь Валуа считала себя оскорбительным.

Однако вскоре, к облегчению большинства высоких договаривающихся сторон, Габриэль, которая на то время была беременна очередным бастардом от Генриха, неожиданно скончалась. Генрих, конечно, очень горевал о ее смерти, но он был практик: горе горем, но ему нужны законные наследники и деньги. Снесшись по негласным дипломатическим каналам с Фердинандо, он выяснил, что Мария Медичи способна обеспечить ему и то, и другое, и дал Фердинандо «добро»: мол, женюсь. Но, естественно, только а) за большие деньги с условием получения приданого и б) после развода.

Да не вопрос, сказал Фердинандо и начал вести переговоры со своей четвероюродной сестрой (и заодно теткой по жене) Маргаритой Валуа. В итоге Маргарита согласилась уступить место своей молодой родственнице, и в 1599 году папа Климент VIII аннулировал их с Генрихом брак – на том основании, что, во-первых, супруги находятся друг с другом в троюродном родстве (а то раньше этого никто не знал!), а во-вторых, Маргарита заявила, что выходила замуж не по собственной воле, а под нажимом со стороны своей матери и брата – что, по каноническим меркам, уже само по себе делало брак нещитовым.

Две кузины – Маргарита де Валуа и Мария Медичи:

Маргарита (неизвестный художник):

Мария (Шипьоне Пульцоне или Франс Пурбус-младший):

В итоге от этой сделки выиграли все. Мария получила в мужья французского короля. Маргарита за сотрудничество со следствием получила некислые отступные, хорошие отношения с бывшем супругом (чуть подробнее об этом можно прочитать здесь), да еще и сохранила за собой пожизненно королевский титул королевы Франции. (В результате чего получилось, что следующие пятнадцать лет во Франции будут иметься сразу две королевы – и обе законные).

Фердинандо получил тесные политические связи с Францией, которые ему были позарез нужны, чтобы вывести полувассальную Флоренцию из фарватера Габсбургов. Что же касается Генриха, то он получил приданое Марии – 600 000 золотых (правда, наличными вышло только 350 000: все остальное Генрих успел ранее набрать в кредит у того же Фердинандо).

Ну а европейская культура получила от этого марьяжа премьеру первой в мире оперы – на музыку флорентийца Якопо Пери и либретто флорентийца же Оттавио Ринуччини. «Музыкальная драма» (dramma di musica) под названием «Эвридика» была написана как раз для торжественного бракосочетания Марии с Генрихом во Флоренции (Генрих на нем, однако, присутствовал только дистанционно – его роль исполнял «по доверенности» кто-то из французских дипломатов). Спектакль состоялся 6 октября 1600 года в палаццо Питти и имел, по свидетельствам современников, оглушительный успех.

К счастью, поскольку в просвещенных Европах до сих пор сохраняется тренд на дореформенную оперу, желающие могут почувствовать себя Марией Медичи заценить фрагмент творения Пери и Рануччини в живом исполнении:

(Хотя, строго говоря, «Эвридика» была не первой оперой в мире, а второй. Первой была «Дафна» – сочинение того же авторского коллектива, представленное за три года до этого во время карнавала в Венеции. Но поскольку от партитуры «Дафны» до нас не дошло ни строчки, а вот от «Эвридики» – как раз наоборот, то «Эвридика» для простоты счета считается первой).

Вторым культурным бонусом от королевского бракосочетания стало знакомство Марии Медичи с Рубенсом. Рубенс в то время работал при дворе мужа ее сестры Элеоноры и приехал вместе со своими покровителями на свадьбу, где и был представлен будущей королеве Франции. Правда, у будущей королевы в то время и без Рубенса забот хватало, так что факт знакомства с молодым фламандским художником быстро вылетел у нее из головы. Но через двадцать лет Мария о нем вспомнит и пригласит Рубенса к себе в Париж – писать картины для украшения Люксембургского дворца.

В число этих картин, например, войдет «Свадьба Марии Медичи по доверенности», написанная Рубенсом через четверть века после таковой (в центре – кардинал Альдобрандини, слева от кардинала – Мария, справа – ее дядя Фердинандо):

Ну и могу показать еще раз Маргариту Валуа – тоже Рубенса, фрагмент «Коронации Марии Медичи в Сен-Дени»:

На этой высококультурной ноте мы и попрощаемся с Марией – ее дальнейшие похождения во Франции к истории Флоренции отношения не имеют, так что вернемся к основной ветви Медичи.

Фердинандо I помер в 1609 году, когда его наследнику Козимо II, слава богу, исполнилось уже девятнадцать лет. Если Мария получила просто хорошее образование, то у ее кузена Козимо оно было просто блестящим – в частности, математику и то, что мы бы сейчас назвали естественными науками, ему преподавал никто иной, как сам Галилео Галилей.

Для Галилея, к тому времени уже изрядно помыкавшегося по североитальянским университетам (как правило, с нищенским профессорским окладом), приглашение к тосканскому двору стало своего рода спасением. Старый герцог Фердинандо не был жлобом и за трехмесячный курс наук, прочитанный его старшенькому, заплатил Галилею вполне приличные деньги, позволившие тому погасить ипотеку хоть немного рассчитаться с долгами (на тот момент у Галилея висели на шее две сестры, за которыми нужно было дать приданое, плюс гражданская жена – венецианка Марина Гамба, плюс трое детей, рожденных от этой самой Марины).

К сожалению, как уже было сказано, контракт на обучение герцогского отпрыска был заключен всего на три месяца. Но за это время учитель и его ученик успели здорово подружиться: Козимо был подросток умненький и любознательный, так что процесс обучения оказался в радость обоим.

Через четыре года старый Фердинандо сильно заболел, и герцогское семейство снова обратилось к Галилею. На этот раз, правда, по совершенно идиотской причине: герцогине Кристине, жене болящего, почему-то втемяшилось, что Галилей – не только знаменитый астроном, но и знаменитый астролог, так что она возжелала заказать ему гороскоп своего супруга, чтобы узнать, выживет ли Фердинандо или нет. Впрочем, простим искренне переживавшую за любимого мужа тетку – ее ошибка была не так уж велика, учитывая, что Галилей, подобно большинству его коллег, регулярно подрабатывал гороскопами (ну а что делать, если жалование профессора астрономии, как уже говорилось, не сильно отличалось от нуля!).

Галилей охотно откликнулся на приглашение подзаработать и от щедрой души накатал гороскоп, согласно которому Фердинандо, аки вдова Грицацуева, должен был дожить чуть ли не до Страшного суда. Но через несколько дней пациент помер, доказав тем самым полную лженаучность астрологии (ну и невезучесть Галилея тоже).

На этом астрологическая карьера великого ученого при тосканском дворе закончилась раз и навсегда. Но зато через несколько лет повзрослевший Козимо пригласил его к себе уже, так сказать, по прямой специализации – на должность «придворного математика и философа». По факту обязанности Галилея при дворе его бывшего ученика сводились к тому, чтобы заниматься своими личными исследованиями, время от времени болтая с Козимо о всяких научных разностях, и все это – за «тысячу скудо в год флорентийской монетой» (по свидетельству первого секретаря Козимо Белизарио Винта; невероятно огромные деньги, между прочим).

Козимо II, друг Галилея и вообще очень приличный человек (работа Кристофано Аллори):

Для пущего престижу Козимо назначил своего учителя еще и профессором Пизанского университета, одновременно освободив его от скучной обязанности читать там лекции – нечего, мол, тупым студиозусам отнимать зазря время у его милости придворного математика. В благодарность Галилей нарек недавно открытые им спутники Юпитера Medicea Sidera – «планеты Медичи» (спутников очень удачно оказалось четыре – как раз по числу братьев Медичи: Козимо, Франческо, Карло и Лоренцо).

К несчастью, учеными штудиями Галилея (не спутниками – спутники в идеологическом плане были совершенно безобидны) вскоре заинтересовалась мать наша святая католическая церковь. Как известно, Галилей был сторонником учения Коперника – о чем, не стесняясь, и вещал на всех углах. Однако коперниковская идея о том, что Земля вращается вокруг Солнца, на то время была не то чтобы прямо еретической, но – скажем так – довольно подозрительной. Ибо сказано в Книге Иисуса Навина: «Остановилось солнце, и луна стояла» (чтобы сынам Израилевым хватило времени вырезать языческие войска) – а вовсе не «Остановилось вращение Земли, и все мироздание полетело к чертовой матери». Если Солнце может останавливаться – значит, оно движется, и движется, разумеется, вокруг Земли, а как же иначе.

(Как вы уже догадались, концепцию о том, что библейские метафоры надо понимать именно как метафоры, на то время Ватикану еще не завезли).

В общем, не буду вдаваться в подробное изложение этой истории – она и без меня изложена в каждом первом научпопе. Скажу только, что в 1616 году папа Павел V внес работы Коперника в «Индекс запрещенных книг» (через семьдесят с гаком лет после их издания – очень оперативно, да). А Галилею в том же году римская инквизиция вынесла так называемое «увещевание» - последнее китайское официальное предупреждение, дабы он отнюдь не смел впредь публично рассуждать на тему этих коперниковых глупостей, а уж тем паче – их защищать. Впрочем, одновременно та же инквизиция намекнула, что если Галилею так уж надо – то пусть использует систему Коперника на здоровье, но только для математических вычислений (математика святую католическую церковь не волновала от слова «совсем»). Однако прилюдно озвучивать сей неудобный факт ему, опять же, строжайше воспрещается.

На этом оставим пока Галилея и вернемся к его ученику. Козимо II, подобно его родителю, Фердинандо I, был довольно толковым администратором – не такого уровня, как папенька, конечно, но весьма неплохим. Единственную серьезную ошибку он совершил, закрыв банк Медичи. На закрытии настояла молодая жена Козимо – Мария Магдалена Австрийская. Магдалене, с ее габсбургским происхождением, банк мужа казался несусветным зашкваром: мало того, что она снизошла выйти замуж за потомка «купчишек», так этот потомок еще и до сих пор занимается (страшно сказать!) банковскими операциями, стыд-то какой!!!

В конце концов, измученный семейными скандалами Козимо согласился, что великому герцогу быть банкиром совсем не комильфо, и закрыл банк, зарезав тем самым курицу, несшую роду Медичи золотые яйца в течение четырех столетий.

Мария Магдалена Австрийская – женщина, угробившая великий банк Медичи (Франс Пурбус-младший):

Далее, однако, дела у семейной пары пошли еще хуже. Со здоровьем у Козимо было совсем плохо: в придачу к фирменной наследственной подагре, он страдал язвой желудка и еще целым букетом сопутствующих болячек ЖКТ. А потом к этому букету прибавился туберкулез, и всем стало окончательно ясно, что его герцогская светлость на этом свете не жилец.

Так оно и получилось. В 1621 году Козимо II скончался, едва дотянув до тридцатилетнего возраста. Тем не менее за свою недолгую жизнь он успел наплодить от Магдалены целых восемь детей: Марию Кристину, Фердинандо, Джан Карло, Маргериту, Маттиаса, Франческо, Анну и Леопольдо.

На момент смерти Козимо его старшенькому, Фердинандо II, было всего одиннадцать лет. Поэтому за него начали править мама и бабушка – престарелая, но все еще очень бодрая Кристина Лотарингская.

Бабушка Кристина:

Кристина, как уже упоминалось, была тетка неплохая, но государственный деятель из нее был, мягко говоря, не фонтан. Ее невестка Магдалена тоже была далеко не мать отечества: главной своей задачей она считала политическое сближение со своими австрийскими и испанскими родичами (читай, снова превращение Тосканы в габсбургскую полуколонию) и укрепление духовных скреп. И то, и другое ей вполне удалось: влияние герцогства на международной арене упало практически до нуля, но зато количество монахов и священников на душу населения в Тоскане теперь просто зашкаливало. Покойный Козимо I, прадедушка малолетнего Фердинандо, надо понимать, вертелся в гробу как вентилятор: он-то в свое время специальным указом запретил духовенству занимать государственные должности (справедливо полагая, что нечего этим святым людям путать божий дар с яичницей) – а Магдалена, напротив, начала назначать их туда пачками!

В общем, по всему было видать, что когда малолетний герцог подрастет, наследство ему достанется не из легких. Так оно, в принципе и вышло.

Когда Фердинандо наконец-то стукнуло восемнадцать, страна, конечно, еще не дошла до ручки, но, в принципе, была уже где-то недалеко от этого. Деньги из казны улетали с космической скоростью: расплодившееся духовенство очень хорошо кушало, да и к тому же Кристина с Магдаленой усердно тратились на роскошные придворные празднества, дабы двор их покойного мужа/свекра в смысле аристократического блеска ничем не отличался от дворов их благородных родичей.

При этом подрастающих юных Медичи мама с бабушкой держали в строгости: шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте – попытка к бегству. В качестве развлечения молодому поколению предлагалось упражняться в придворном этикете (уж в чем-чем, а в этом мама Магдалена знала толк), ну и еще участвовать в пышных официальных приемах и еще более пышных религиозных церемониях. К счастью, Магдалена с Кристиной решили не отступать от семейных медицейских традиций и дали Фердинандо и его сиблингам превосходное образование – например, математику юным герцогским высочествам преподавал все тот же Галилей. Так что, несмотря на религиозное ханжество, царившее при дворе, эти высочества умудрились вырасти весьма вменяемыми и умными людьми.

Правда, Магдалену это не то чтобы радовало. Особенно ее огорчал старшенький, Фердинандо – который оказался весьма крепким орешком. С виду это был флегматичный, послушный паренек, из которого, казалось бы, веревки можно было вить. В 1627 году он покорно съездил в так называемый образовательный тур по Европе, навестив всех маминых родственников и оббив лоб о паперти всех церквей, внесенных Магдаленой в его турмаршрут. Но потом Фердинандо вернулся, уселся на свой великогерцогский престол уже как совершеннолетний и начал потихоньку показывать зубы.

Уразумев, что ее государственные решения тихо саботируются, а выполняются только (какая наглость!) решения, вынесенные самим Фердинандо, Магдалена закатила истерику. Не помогло: Фердинандо спокойно, но упорно продолжал гнуть свою линию. В довершение всего он окончательно разбил маменькино набожное сердце, совершив каминг-аут: в один прекрасный день Магдалена с ужасом обнаружила, что ее дражайший первенец – убежденный бисексуал и вовсе не собирается это скрывать.

Магдалена, Козимо II и их бисексуальный отпрыск Фердинандо (школа Юстуса Сустерманна; портрет написан через двадцать лет после смерти Козимо II, поэтому папа и сын тут выглядят едва ли не ровесниками):

С трудом оправившись от такого удара, Магдалена решила сделать хорошую мину при плохой игре и женить своего блудного сына. В жены ему она выбрала Витторию делла Ровере, дочку покойного урбинского герцога Федерико Убальдо и тетки Фердинандо – Клаудии Медичи. Виттория, даром что приходилась кровной родственницей Фердинандо, а не Магдалене, в морально-духовном смысле оказалась точной копией своей будущей свекрови (собственно, ничего удивительного: при дворе этой самой свекрови она все детство и воспитывалась).

Фердинандо, понятное дело, отнюдь не горел желанием вступать в брак со скучной благочестивой кузиной. Однако деваться было некуда: надо же, в конце концов, на ком-то жениться! Посему молодые обвенчались и стали жить-поживать да добра наживать. Из добра, правда, они нажили только троих сыновей, двое из которых умерли во младенчестве, а потом Виттория, как Штирлиц в анекдоте, наконец-то обнаружила, что ее супруг – а-а-а, спасите-помогите!!! – мужеложец, и прервала с ним супружеские отношения на целых двадцать лет. (Впоследствии они, правда, помирились и родили еще одного сына, но об этом – уже в следующей главе).

Кстати, о Фердинандо и его ориентации ходил следующий анекдот (даю в пересказе Стратерна):

«Вскоре после рождения внука, названного при крещении Козимо, вдовствующая великая герцогиня Магдалена предстала перед сыном с длинным списком гомосексуалистов, занимающих высшие административные посты в великом герцогстве, и призвала его к ответу: какие меры собираетесь предпринять, ваше высочество? Фердинандо II взял список, молча прочитал его и добавил в него свое имя. Магдалену это не смутило, она заметила лишь, что герцог сделал это, чтобы спасти грешников от заслуженного наказания. А что это за наказание, поинтересовался Фердинандо II. Костер, ответила мать. Тогда Фердинандо II смял лист бумаги, швырнул его в огонь и сказал: «Ну вот, ваше повеление уже выполнено».

Однако Фердинандо вступался не только за собратьев по крепкой мужской любви. Как раз к тому времени, когда он окончательно вышел из-под маменькиного влияния, у его старого учителя Галилея снова начались неприятности со святой католической церковью – и тут помощь бывшего ученика пригодилась старику как никогда.

Напомню, за четырнадцать лет до этого Галилею запретили публично рассуждать о теории Коперника, а также писать на эту тему ученые труды. Все эти годы Галилей честно терпел, но в конце концов не выдержал, решив: мол, все уже забыто, дело закрыто и быльем поросло, и вообще теперь на папском престоле сидит не старый мракобес Павел V, а приличный и умный человек Урбан VIII – в миру Маффео Барберини, выпускник Пизанского университета, бывший однокашник и приятель Галилея.

Пару лет назад Галилей на радостях даже съездил в Рим к приятелю новому папе – показал новый телескоп и в очередной раз попытался пролоббировать отмену запрета на пропаганду гелиоцентрической системы. Папа благодушно покивал, восхитился телескопом, однако насчет коперникианских идей посоветовал однокашнику быть осторожнее: все-таки противные они учению нашей матери-церкви, чего тебе не живется без них спокойно, милый мой Галилео?

Папа Урбан VIII (неизвестный художник):

Милый Галилео, однако, пропустил советы приятеля мимо ушей. И, вернувшись во Флоренцию, издал свой основополагающий труд – «Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой» (кстати, с посвящением любимому ученику, Фердинандо II).

В «Диалоге» Галилей в полухудожественной форме рассуждал о научных недостатках и преимуществах обеих систем от лица трех вымышленных персонажей – коперниканца Сальвиати, некоего Сагредо (нейтральная сторона) и сторонника Птолемея и Аристотеля по имени Симпличио. Перед публикацией, как и было положено, требовалось представить книгу на утверждение местной инквизиции, и тут Галилей, скажем честно, попросту смухлевал.

Для полной ясности, скажу, что инквизиция появилась во Флоренции совсем недавно – стараниями вдовствующей герцогини Магдалены (чьими же еще). Поскольку Магдалена и сама была не особо умна, ничего удивительного, что и людей она к себе приближала точно таких же. В общем, флорентийские инквизиторы были, скажем политкорректно, не семи пядей во лбу. Галилей на голубом глазу заявил им, что в его книге никакой пропаганды зловредного гелиоцентризма нет, а есть просто отстраненные рассуждения о двух системах, – и ему поверили на слово. Книжку инквизиторы, видимо, не читали, а если и читали, то ни хрена не поняли – иначе заметили бы, что из нее совершенно ясно следует, что система Птолемея – это фигня из-под коня, зато гелиоцентрическая система Коперника – verità assoluta (абсолютная истина)!

Хуже того, в имени сторонника Птолемея – Симпличио – ясно читалось латинское simplex, оно же итальянское semplice («простец», или, говоря более простым языком, «придурок»). И совсем уж плохо было то, что этот самый Симпличио прямым текстом повторял все проптолемеевские аргументы Урбана VIII, высказанные им в беседе с Галилеем в Риме несколько лет назад. Конечно, откуда флорентийским инквизиторам было знать, о чем там Урбан болтал с Галилеем в Риме, – но ведь сам-то Урбан пробелами в памяти не страдал! И книжку, в отличие от своих флорентийских подчиненных, прочел очень внимательно.

И вот тут начался ад. Зря, зря Галилей считал покойного папу Павла V мракобесом: этот «мракобес» в свое время ограничился всего лишь скромным увещеванием (а потом еще и удостоил Галилея личной аудиенции, погуляв с ним сорок пять минут по ватиканским садам – чтобы злопыхатели не подумали, не дай бог, что наместник святого Петра какой-то варвар и гнобит прогрессивные научные силы). В отличие от Павла, Урбан VIII, узревший себя в Симпличио, нянчиться с бывшим приятелем не собирался: в 1632 году Галилея вызвали в Рим на суд инквизиции по обвинению в ереси.

Почувствовав, что дело оборачивается как-то совсем уж гадко, Галилей попытался отказаться от поездки под предлогом разразившейся в Италии эпидемии чумы. Но не тут-то было: Урбан, которому окончательно попала вожжа под хвост, пригрозил, что в случае неповиновения притащит его в Рим в кандалах.

Наверное, будь у Фердинандо II соответствующие возможности, он бы избавил своего учителя и от этой поездки, и от последовавшего за ней судилища. Увы, Флоренция образца семнадцатого века – это вам не Флоренция времен Козимо I, и уж тем более не могущественный «компас итальянской политики» эпохи Лоренцо Великолепного. Сейчас она – всего лишь одно из второстепенных итальянских государств, каких на полуострове пруд пруди, так что качать права перед папой у нее нет ни сил, ни возможностей. Когда Николлини, тосканский посланник в Риме, попытался было сунуться к Урбану с примирительным «ваше святейшество, а может, не надо», разъяренный Урбан возопил: «Ваш Галилей осмелился вступить туда, куда вступать не должно, рассуждая о материях, наиболее серьезных и опасных в наши времена (in materie le più gravi e le più pericolose che a questi tempi si potesser suscitare)!!!» – и на этом вопрос был закрыт.

Впрочем, влияния Фердинандо хватило, чтобы обеспечить Галилею пристойные условиях содержания. В Риме Галилея поселили у Николлини, в тосканском посольстве. Собственно, инквизиция тоже не жаждала непременно упечь непокорного диссидента в сырое узилище, где он влачил бы жалкое существование в ржавых оковах: все-таки семнадцатый век на дворе, в Европах не поймут-с! Даже когда через три месяца после приезда в Рим Галилея перевели из посольства в тюрьму инквизиционного трибунала, то вместо камеры его поместили в служебных покоях прокурора – старенький ведь дедушка, не ровен час, разболеется и помрет, что ж мы тогда широкой общественности скажем?

Дедушка действительно был старенький. Дедушка, к тому же, страдал сильным артритом: 23 апреля, после «строгого испытания» Галилей пишет из этих самых прокурорских покоев, что не встает с постели из-за сильной боли в бедре. Чем именно было это «строгое испытание» – до сих пор не совсем понятно. Некоторые исследователи считают, что это все-таки была пытка, а некоторые – что не пытка, а просто демонстрация пытки (стандартная процедура в инквизиционном процессе: показывают орудия, подробно рассказывают, что этими орудиями с тобой, грешным, будут делать, ежели не покаешься, ну еще и какой-нибудь условный «испанский сапожок» примерить дадут – для полноты ощущений).

Однако даже если это была пытка, то пытали Галилея, по всей видимости, не сильно: было бы сильно, он бы ее вряд ли пережил – с его-то слабым здоровьем. Во всяком случае, вскоре после «испытания» его отправили обратно, на хлеба тосканского посольства, вплоть до окончания процесса. Кстати, на самом процессе, вопреки распространенному мнению, никаких научных вопросов инквизиция не рассматривала. Собственно говоря, вопросов у обвинения было всего два: 1) нарушил ли Галилей вынесенное ему в 1616 году «увещевание» сознательно или просто сдуру и 2) намерен ли он раскаяться в содеянном.

Галилей, как известно нам всем со школьной скамьи, раскаялся. Он заявил, что «из тщеславия» несколько увлекся во время написания своего «Диалога» и допустил возмутительный перекос в пользу идей Коперника, а так-то он их никоим образом не разделяет, как вы могли такое подумать! Следствие, правда, усомнилось в искренности подсудимого и потом еще почти целых полгода долго и нудно выясняло, а точно ли обвиняемый Галилей Галилео Винценцович, тосканец, 1564 г.р., испытывает чистосердечное раскаяние по поводу своих возмутительных поступков, – но выясняло уже без всяких «испытаний» и в конце концов, смилостивившись, огласило приговор.

Приговор оказался довольно мягким. То ли папа Урбан не хотел прослыть на весь белый свет совсем уж варваром, то ли все-таки не хотел ссориться с великим герцогством Тосканским – но в итоге Галилея отпустили под домашний арест в Тоскану, под личную ответственность Фердинандо II и с условием постоянно отмечаться у местных инквизиторов и отчитываться перед ними в своем поведении.

Перед этим Галилей публично зачитал свое отречение, в котором говорилось, что он осознает, что находится под сильным подозрением в ереси и клянется «впредь никогда не говорить и не рассуждать, ни устно, ни письменно, о чём бы то ни было, могущем восстановить против меня такое подозрение». Думаю, излишне в очередной раз развенчивать миф о том, что после этого непреклонный ученый отважно заявил: «И все-таки она вертится!» (вообще-то – «И все-таки она движется», «eppur si muove»), но на всякий случай все-таки развенчаю: нет, не заявил. Потому как никаких достоверных свидетельств современников о таковом заявлении нет – да и вообще никаких нет.

Последние девять лет жизни Галилей провел в Тоскане. Какое-то время он жил на вилле у Фердинандо, потом перебрался к еще одному своему другу – сиенскому архиепископу Антонио Пикколомини. Затем тосканский посланник Николлини выбил Галилею у папы Урбана разрешение вернуться, собственно, домой – на виллу возле деревеньки Арчетри, расположенной в миле от Флоренции. Естественно, и у Фердинандо, и у Пикколомини, и в Арчетри Галилею пришлось жить в условиях строгого домашнего ареста – но и то хорошо: по крайней мере, не тюрьма, знаете ли.

Впрочем, невзирая на обязательство «не говорить и не рассуждать», старый астроном таки умудрился передать втихаря в Лейден экземпляр своего крамольного «Диалога» (по слухам – с помощью Леопольдо Медичи, младшего брата Фердинандо II). Там «Диалог» перевели на латынь и растиражировали в большом количестве по всей протестантской Европе.

К концу жизни Галилей практически ослеп. Умер он в 1642 году – как писал его ученик Винценцо Вивиани (тоже выдающийся физик и математик), «в четыре часа утра, в возрасте семидесяти семи лет, десяти месяцев и двадцати дней». «Его тело было перевезено с виллы в Арчетри во Флоренцию и по приказанию нашего Светлейшего Великого Герцога было отдельно похоронено в храме Санта-Кроче, где находится старая усыпальница благородного семейство Галилеи», – добавляет Вивиани, а я добавлю, что «похоронено отдельно» (а не прямо в усыпальнице) оно было потому, что Ватикан решил, что для почти-еретика Галилея это будет уже чересчур. Ставить на месте его погребения памятник тоже запретили – он будет поставлен только в 1737 году, по настоянию Джан Гастоне Медичи, внука герцога Фердинандо, и на средства, завещанные на это благое дело лично Вивиани.

Кстати, Вивиани, а также его старший коллега Эванджелиста Торричелли и прочие ученики Галилея все последующие годы будут мирно и спокойно работать во Флоренции под крылышком Академии дель Чименто (Экспериментальной академии), основанной на деньги уже упоминавшегося Леопольдо Медичи. За время своей работы в Академии они успеют поставить классический опыт по измерению атмосферного давления (здравствуй, торричеллиева пустота!), замерить скорость звука (получилось 350 м/с – не сильно-то и ошиблись) и вообще сделать много интересных открытий. Так что денежки Медичи в очередной раз послужили хорошему и нужному делу.

@темы: Медичи